Zwischen Nächstenliebe und Wirtschaftlichkeit.

Seit 2013 leitet Marcus Witzke die Hoffnungsträger Stiftung. Im Interview gibt der Vorstand Einblicke in prägende Erlebnisse seiner Kindheit, seinen derzeitigen Terminkalender und die Zukunft der Hoffnungsträger Stiftung.

Ich treffe Stiftungsvorstand Marcus Witzke (50) in der lichtdurchfluteten Küche von Hoffnungsträger, am Stiftungssitz in der Heinrich-Längerer-Straße in Leonberg. Hier ist er öfter anzutreffen, wenn er sich zum Beispiel zwischen zwei Meetings einen Tee zubereitet. Heute nehmen wir uns etwas mehr Zeit und setzen uns an den großen Mittagstisch aus Massivholz.

Hallo Marcus, schön, dass du dir Zeit nimmst! Wie bist du auf die Hoffnungsträger Stiftung aufmerksam geworden?

(lacht) Naja, als ich davon gehört habe, gab es Hoffnungsträger ja noch gar nicht. Da war nicht klar, wie die Stiftung heißt oder wie die Organisation aussehen soll. Ich wurde von einem Personalberater kontaktiert mit dem Ziel, eine Person zu finden, die diese Stiftung aufbauen und entwickeln will. Beim persönlichen Gespräch lernte ich dann die treibende Kraft hinter dem Vorhaben kennen – Stifter Tobias Merckle – und erfuhr, um welche Vision es gehen sollte.

Was hat dich an dem Gespräch so gereizt, dass du die Stelle annehmen wolltest?

Selten wird im christlichen Umfeld eine Stiftung neu gegründet, die großes Potenzial beinhaltet und die man noch komplett mitentwickeln kann. Denn meist, wenn so etwas passiert, kennen die Gründer jemanden aus dem eigenen Familien- oder Bekanntenkreis, den sie als Stiftungsvorstand einsetzen wollen. Das sind in der Regel keine Posten, die ausgeschrieben werden. Das war also eine tolle Möglichkeit für mich!

Hattest du zuvor schon Erfahrungen mit einem Start-up gemacht?

Bis Mitte der 90er-Jahre habe ich studiert. Danach folgte der Job in einer IT-Company und die ersten Erfahrungen mit Start-ups: Wir haben uns mit einem kleinen Team von fünf Leuten selbstständig gemacht. 1999 habe ich dann selbst eine Firma übernommen, das war eine ähnliche Situation wie zu den Anfängen von Hoffnungsträger: Es gab ein gewisses Grundkonstrukt, die Firma war aber noch nicht gegründet und ich bin Geschäftsführer geworden und habe die Firma über einen Zeitraum von sieben Jahren entwickelt. Dann wechselte ich zum Evangelischen Jugendwerk. Das war kein Start-up, sondern feierte jüngst das über 100-jährige Bestehen, eine gestandene Organisation. Dort ging es um Entwicklungsthemen und Restrukturierung.

Was war das für eine Vision, von der Tobias Merckle damals gesprochen und die dich ergriffen hat?

Mich hat begeistert – und das tut es auch heute noch –, christliche und geistliche Inhalte mit sozialen und unternehmerischen Themen zusammenzubringen. Im Kern ist das Anliegen von Hoffnungsträger folgendes: Wo können wir mit den Ressourcen, die wir haben, unternehmerisch tätig werden, um den sozialen Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden? Ebenso: Wo können wir uns geistlich einbringen, um Hoffnung zu bringen? Es ist diese Mischung, die Hoffnungsträger besonders macht! Das Unternehmerische habe ich in IT-Firmen oder der Beratungs-Branche erlebt, das Geistlich-Religiöse im Evangelischen Jugendwerk, aber die Verbindung beider Bereiche mit dem Sozialen – das hat mich bei Hoffnungsträger sofort fasziniert!

„Mich hat begeistert – und das tut es auch heute noch –, christliche und geistliche Inhalte mit sozialen und unternehmerischen Themen zusammenzubringen.” – Marcus Witzke, Vorstand Hoffnungsträger

Wem sollten die Programme von Hoffnungsträger nutzen?

Es geht um Unterstützung für Menschen, die hoffnungslos sind und keine Perspektiven mehr haben. Da ist die Not sehr groß. Daher haben wir gesagt, wir fangen an einer Stelle an!

Wo habt ihr angefangen?

Tobias Merckles besonderes Anliegen sind Menschen, die im Gefängnis sind. Er hatte bereits Beziehungen zur Organisation Prison Fellowship International* (PFI, Anmk. d. Red.: Erläuterung siehe unten). Durch PFI fanden wir verschiedene Partner im nationalen und internationalen Bereich. Und das große Thema, bei dem sich schon 2013 abgezeichnet hat, dass es sehr relevant sein wird, war: Wie können wir unseren Beitrag leisten, damit Menschen, die auf der Flucht nach Deutschland gekommen sind, neue Heimat finden? Auch aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen im Jugendbereich haben wir uns der Fragestellung gewidmet, wie wir präventiv für Jugendliche tätig werden können, die sich in schwierigen Lebensumständen bewegen, weil ihre Eltern keine Zeit für sie haben oder in Problemen stecken. Daher haben wir uns in den ersten Jahren auch auf das Thema Prävention fokussiert.

Kennst du das aus deinem eigenen Leben auch: Phasen, die hoffnungslos und perspektivlos erscheinen? Gab es in den schwierigen Momenten „Hoffnungsträger”, die dich auf deinem Weg unterstützt haben?

Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Insofern gab es für mich als Kind durchaus Phasen, die nicht einfach waren. Zu meiner Einschulung war mein Vater zum Beispiel nicht dabei. Das waren zum Glück nur wenige Jahre. Meine Mutter hat dann neu geheiratet und ich entwickelte eine gute Beziehung zu meinem neuen (Stief-)Vater. Wir haben mit meiner Großmutter zusammengewohnt. Meine Mutter arbeitete in Teilzeit, in einem leider nicht sonderlich gut bezahlten Job. Aber dadurch, dass das Umfeld da war, ging es. Ich war dann immer bei meiner Oma zum Mittagessen, bis meine Mutter von der Arbeit zurückkam.

„Das ist ein Stigma für die Kinder. Ich habe es selbst erlebt – damals als Scheidungskind auf dem Dorf, wo es sonst kein Kind gab, bei dem die Eltern nicht zusammenlebten. Mir fehlte der Vater, den andere hatten.“ – Marcus Witzke

Auf deinen Reisen für Hoffnungsträger erlebst du, wie Familien und Kinder von Gefangenen leben, wenn der Vater nicht da ist. Welche Erfahrungen hast du gemacht?

Es ist sehr schmerzhaft zu sehen, wie Kinder darunter leiden, wenn ihre Eltern im Gefängnis sind, weil sie nicht verstehen können, warum der Vater fehlt, und weil sie von Freunden und Nachbarn komisch angeschaut werden, weil der Vater ein Krimineller ist. Das macht etwas mit einem. Das ist ein Stigma für die Kinder, ich habe es selbst erlebt – damals als Scheidungskind auf dem Dorf, wo es sonst kein Kind gab, bei dem die Eltern nicht zusammenlebten. Mir fehlte der Vater, den andere hatten. Und man wird für etwas verantwortlich gemacht, für das man nichts kann.

Das Fehlen des Vaters ist in den häufig sehr armen Ländern nochmal drastischer, weil die wirtschaftliche Situation der Familien schlecht ist. So erlebe ich es in Indien, Kambodscha, Sambia und Kolumbien. Da ist es schwierig, allein die elementaren Dinge für jeden Tag zur Verfügung zu haben, wie Essen oder Medizin.

Wo ein Vater im Leben eines Kindes oder Jugendlichen fehlt, fehlt auch eine Bezugsperson, vielleicht auch ein Vorbild. Kannst du das bestätigen?

Ja, definitiv. Es gab immer wieder Männer und Frauen, an denen ich mich orientiert habe, im Jugendalter waren es sicher eher die Männer. Das war mein Stiefvater für viele Jahre. Später der Leiter meiner Jugendgruppe und einer meiner ersten Chefs, mit dem ich heute noch lose in Kontakt stehe, der mir Knowhow und Inspiration mitgegeben hat.

Was hast du dir abgeguckt?

Das sind vor allem Dinge wie: Wie lebt man Beziehungen? Wie lebt man Freundschaften? Aber auch: Wie geht man miteinander um, wenn es Krisen gibt? Das finde ich immer besonders spannend: Menschen zu erleben, wenn es nicht gut läuft und Dinge schwierig werden.

Als Vorstand leitest du die Organisation und die Mitarbeiter. Welche Chancen und Herausforderungen birgt dein Job?

Eine Chance ist auf jeden Fall, als Verantwortlicher mitentscheiden und prägen zu können, wie Dinge sich entwickeln und welche Schwerpunkte gesetzt werden. Und die Herausforderungen sind ganz praktisch im Alltag erlebbar: Bei der Größe, die wir mittlerweile haben, lebt man davon, dass viele Menschen Dinge miteinander gestalten, und es ergeben sich Dinge, die gesteuert werden müssen, oder dass jemand Support braucht. Wir erleben, dass Kommunikation und Prozesse Herausforderungen sind. Die Herausforderungen verändern sich, weil die Organisation in jeder Phase, in der sie ist, etwas anderes braucht.

Wie hat sich Hoffnungsträger als Organisation entwickelt?

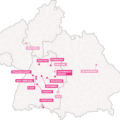

Ich habe als One-Man-Show angefangen mit einem Halbtagspraktikanten, der mich im Office unterstützt hat. Heute sind wir knapp fünfzig Mitarbeitende. Man muss schon sagen, als kleine Organisation funktionieren Kommunikation, Entscheidungsprozesse, aber auch Aufgabenverteilung komplett anders. Mit dem Wachstum werden Dinge differenzierter, Rollen spezieller und Aufgaben kleinteiliger. Anfangs saßen wir alle um einen Tisch. Dann hat man mal kurz besprochen, was denn gerade Sache ist. Heute ist das anders (lacht), wir haben mittlerweile auch Büros, die sich nicht am Stiftungsstandort in Leonberg befinden. Auch von den Standorten der Hoffnungshäuser her … Da sind Mitarbeiter, die sind vielleicht nur ein paar Mal im Monat in den Büros der Stiftung vor Ort. Man hat also auch ein anderes Miteinander, als wenn man ständig im gleichen Büro sitzt.

Du wirkst souverän. Was bringt dich ins Schwitzen?

(lacht) Normalerweise bringen mich nur 10-Kilometer-Läufe ins Schwitzen … Nein, es gibt natürlich schon Situationen oder Konflikte, die im ersten Moment überraschend kommen und Stress verursachen. Es gibt ja Situationen, wo man, weil Menschen an ihre persönlichen Grenzen kommen, die Sachebene verlässt und es emotional wird. Wenn man Dinge auf der Sachebene klären kann, kann man sich notfalls auf später verabreden. Aber wenn ich in einer Konfliktsituation bin, wo Emotionen hochkommen, wird es spannend. Da muss man schauen, wie man damit umgeht, um nicht nochmal Öl ins Feuer zu gießen. Dann gibt es Stress, der vielleicht auch zu erhöhter Körpertemperatur führt. (schmunzelt)

Wie können wir uns deinen Arbeitsalltag vorstellen?

Typischerweise ist das so: Je größer eine Organisation ist, desto mehr sitzt der Vorstand in seinem Büro oder in Meetings und Besprechungen.

Marcus Witzke dreht das Smartphone um, das mit dem Bildschirm nach unten auf dem Tisch liegt, ruft seinen digitalen Kalender auf und liest vor.

Gestern waren da etwa: Telefonkonferenz, Besprechung für einen Auftritt bei einer Veranstaltung, Telefonate mit Bewerbern für eine neue Stelle, bis nachts eine öffentliche Sitzung im Gemeinderat für einen möglichen neuen Standort für eines unserer Hoffnungshäuser … Heute: Gemeinsames Frühstück mit den Kolleginnen und Kollegen, Gebetsrunde, Besprechung mit Bereichsleitern, externer Besuchstermin von Menschen, die sich für den Bau von Hoffnungshäusern an ihrem Standort interessieren …

Das klingt so, als ob du morgens der Erste im Büro wärst.

Inzwischen, seitdem ein neuer Kollege da ist, bin ich nur noch der Zweite. (lacht)

Wie viele Reisen erfordert die Leitung einer international tätigen Organisation?

Wenn du meine Frau fragen würdest, würde sie sagen, ich bin viel auf Reisen. Ich schätze, ich bin im Schnitt einmal im Monat im Ausland mit Partnern von Prison Fellowship International.

Was hilft dir, dich bei all dem zu fokussieren? Was gibt dir Kraft?

Aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur kann ich Dinge relativ gut sortieren. Der siebte Tag ist für mich ein Tag, wo ich nichts für die Arbeit mache. Da bin ich ganz strikt, sonst brennt man aus bei dem Arbeitspensum: Ich lese dann keine geschäftlichen E-Mails, egal, was mir das Ding hier anzeigt (Anmk.: tippt auf sein Smartphone), komme zur Ruhe und gehe in den Gottesdienst. Meine These ist: Viel Arbeit macht mich nicht krank. Ich bin kein Psychologe, aber ich glaube nicht, dass die Menge der Arbeit ein Problem ist, sondern die Tatsache, wie es einem damit geht.

„Viel Arbeit macht mich nicht krank. Ich bin kein Psychologe, aber ich glaube nicht, dass die Menge der Arbeit ein Problem ist, sondern die Tatsache, wie es einem damit geht.”

Also erfüllt dich deine Arbeit?

Ja! Die Frage der Zufriedenheit ist eine danach, wie positiv man das, was man beruflich erlebt, Erlebnisse und Erfolge, für sich wahrnehmen und auch beeinflussen kann.

Was ist für dich Erfolg?

Zum Beispiel die Eröffnung eines neuen Hoffnungshauses. Erfolg ist für mich zu sehen, dass für die Menschen, die dort einziehen werden, Hoffnung ein Stück weit konkret wird.

Oder auf meinen Reisen für das Patenprogramm, wenn ich sehe, dass Menschen mit Hilfe von dem, was wir ermöglichen, Veränderung erleben. Wie eine Familie aus Kambodscha, die es durch unser Hühneraufzucht-Programm geschafft hat, eigene Ressourcen aufzubauen und so nun ein WC und ein eigenes Bad besitzt.

Ich freue mich, wenn Menschen eine andere Qualität in ihrem Leben erfahren. Dann ist vielleicht noch lange nicht alles super, aber schon um eine ganze Ecke besser.

Was bedeutet der Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Nächstenliebe für deine Entscheidungsprozesse?

Mit dem Stiftungsrat, der uns begleitet und mich überwacht, sind Guidelines definiert, wie wir unser Geld verwalten und wie Geld verwendet wird, das wir an andere weitergeben. Wie wirtschaftlich ist das? Das ist die eine Seite. Auch ich persönlich möchte, dass mit dem Geld möglichst viel Gutes bewirkt wird. Die andere Frage ist: Wie ist die Wirkung dessen, was wir erreichen wollen? Natürlich ist das ein Spagat. Man könnte auch sagen: Wenn wir heute alles Geld ausgeben würden, könnten wir ganz viel erreichen. Aber welche Perspektive hat das auf lange Sicht? Unser Ansatz ist, dass wir die Erträge und Spenden sukzessiv investieren.

Was hast du durch deine Zeit bei Hoffnungsträger gelernt und wie hat dich die Arbeit bis jetzt verändert?

Die vielen Begegnungen mit Menschen, vor allem auch im Gefängnis, haben mich nachhaltig geprägt! Bevor ich bei Hoffnungsträger angefangen habe, bin ich noch nie in einem Gefängnis gewesen. Meine Vorstellung war wie die vieler anderer wahrscheinlich auch: Wer dort hinkommt, hat wohl irgendetwas angestellt, insofern ist das die gerechte Strafe für sein Vergehen. Und dann zu erleben, wie Menschen unter – aus meiner Sicht – menschenunwürdigen Bedingungen dort ihre Zeit absitzen …

Die Rückfallquoten ehemaliger Gefangener, die wenige Jahre nach der Entlassung wieder straffällig geworden sind, liegen in vielen Ländern bei ca. 70 bis 80 Prozent. Das zeigt, dass die Methoden, die Staat und Gesellschaft anwenden, nur sehr selten funktionieren. Hinzu kommt, dass die Geschädigten, die Opfer der Straftaten, keinerlei Form der Wiedergutmachung erlebt haben.

Welchen alternativen Ansatz des Strafvollzuges verfolgt Hoffnungsträger?

Wie schaffen wir es im bestehenden System, aber auch durch Formen, die Alternativen darstellen, Lebensveränderungen zu erreichen? Ein Ansatz von uns ist, Männern in Entwicklungsländern (denn in den allermeisten Fällen sitzen die Männer ein) durch eine handwerkliche Ausbildung neue Perspektiven zu eröffnen. Auch mit unserem Hühneraufzucht-Projekt für Familien in Kambodscha sorgen wir dafür, dass die Familien nach der Haftentlassung des Mannes etwas haben, für das sie verantwortlich sind und das zum Einkommen beiträgt – damit das Risiko sinkt, wieder straffällig zu werden.

Bei dem Programm „Opfer und Täter im Gespräch” in Kolumbien werden Täter mit Opfern zusammengebracht und nehmen an gemeinsamen Workshops teil. Die Täter beschäftigen sich mit den Konsequenzen ihres Handelns und der Perspektive der Opfer. Viele merken dann, wie das, was sie getan haben, das Leben anderer beeinträchtigt hat. Auch die Opfer erhalten oft erstmalig die Chance, die Täter mit ihrer Lage zu konfrontieren, und erleben so sogar Reue und Verständnis.

Welche Ziele und welche Vision hast du für die kommenden Jahre mit Hoffnungsträger?

Wenn mir jemand vor fünf Jahren dieselbe Frage gestellt hätte, wären Antwort und Realität nicht wirklich deckungsgleich gewesen. Die Dynamik, der Segen, die Entwicklung, die wir erlebt haben, ist weit größer als wir ursprünglich dachten – bezogen auf Spenden, Mitarbeiter, Standorte. Wir haben mal davon geträumt, ein Hoffnungshaus zu bauen, wollten ein Haus bauen und sanieren … Inzwischen reden wir von weiteren 30 bis 40 Häusern an 10 bis 15 Standorten. Eine realistische Perspektive ist, dass wir in den nächsten Jahren zwei bis drei neue Standorte pro Jahr eröffnen.

Ich sehe auch eine Entwicklung rund um das Programm für Kinder und Familien von Straffälligen. Dort denken wir in den nächsten fünf Jahren an den Ausbau von Projekten, die Hilfe zur Selbsthilfe fördern, wie etwa das Hühneraufzuchtprogramm, damit Menschen unabhängig werden von monatlichen Zuwendungen. Wir optimieren auch, wie Familien darauf vorbereitet werden können, wenn der Vater oder die Mutter wieder aus dem Gefängnis entlassen wird und nach Hause zurückkehrt. Wir weiten das Patenprogramm auf weitere Länder aus und entwickeln es mit ergänzenden Programmen weiter.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Marietta Steinhöfel.