Fünf Jahre Hoffnungshaus Leonberg.

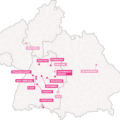

In Leonberg, Baden-Württemberg, hat im September 2016 das erste Hoffnungshaus eröffnet – mit dem Ziel, geflüchtete Menschen bei ihrer Ankunft in ihrer neuen Heimat zu begleiten. Viele weitere Standorte folgten. Wir wagen mit Beteiligten den Blick zurück und fragen uns: Wie gelingt Integration?

Wir sprechen mit Angelika Röhm, die gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Röhm den Hoffnungshaus-Standort Leonberg mit aufgebaut und gestaltet hat und mit Thomas und ihren Kindern selbst dort lebt. Heute leiten Angelika und Thomas Röhm den Programmbereich „Nationale Programme” bei Hoffnungsträger, zu welchem die Begleitung aller Hoffnungshäuser gehört.

Simon und Karin Link starteten am 1.10.2021 als neue Standortleitung am Standort Hoffnungshäuser Leonberg und treten damit die Nachfolge von Matthias und Cathrin Seitz an, die seit 2018 die Hoffnungshäuser geleitet haben.

5 Jahre zurück: Was waren die Hoffnungen, Wünsche, Erwartungen, was war die Motivation, mit dem Hoffnungshaus in Leonberg zu starten?

Ich bin im Dezember 2014 selbst erst mit meiner Familie nach einem langen Auslandsaufenthalt nach Deutschland gekommen. Wir waren in großer Vorfreude darauf, mitzugestalten, was wir in den Auslandsmedien als „Flüchtlingskrise” wahrgenommen hatten, und sind dann sehr schnell über erste Begegnungen in Beziehungen mit Menschen unterschiedlichster Herkunftsländer getreten, die genau wie wir – mit ihrer ganz eigenen Geschichte – dabei waren, anzukommen und sich zu integrieren. Bei Hoffnungsträger hatte die Überlegung, wie Integration in Deutschland gelingen kann, in Form einer Grundidee des Hoffnungshauses ja bereits begonnen.

Migration ist auch eine Chance, Neues miteinander zu gestalten, sodass es den Ansprüchen unserer globalen Welt gerechter wird.

Die Eröffnung des ersten Hoffnungshauses in Leonberg 2016: Startpunkt für einen neuen Ansatz gelebter Integration. Mit dabei: Thomas Röhm (als Standortleitung, 2 v.l.), Marcus Witzke (Vorstand, Mitte) und Hoffnungsträger-Stifter Tobias Merckle (2 v.r.).

Wie kam es zum Kontakt mit Hoffnungsträger?

Mein Mann und ich sind in einer Stellenausschreibung auf die Vision von Hoffnungsträger aufmerksam geworden, auf die wir uns beworben haben. Unsere Trauzeugin hatte sie damals in der Zeitung entdeckt, eingescannt und zu uns nach Chile geschickt.

LEBEN IN CHILE.

Wie lange habt ihr in Chile gelebt?

Annähernd 12 Jahre. Drei unserer vier Kinder sind in Chile geboren und mit einer doppelten Staatsbürgerschaft nach Deutschland gekommen. Damals fühlten sie sich mehr chilenisch als deutsch. (lacht)

Wie ist euch die Integration in Chile gelungen? Wurdet ihr als Chilenen wahrgenommen oder seid ihr Ausländer geblieben?

Es war ein Prozess. Es war ein Sich-Einbringen und Bereichert-Werden. Und es blieb beides: Mir war klar, selbst wenn ich für immer in Chile bleiben würde, wäre ich nie „ganz” Chilenin, sondern würde auch immer Ausländerin bleiben. Chile ist dennoch Heimat geworden. So empfinden wir es als Familie noch heute – auch noch sechs Jahre später.

Wie sind euch in Chile die Einwohner:innen im Alltag begegnet?

Wir waren als Europäer willkommen in Chile, eine Bevölkerung, der man dort grundsätzlich mit Respekt, Achtung und Wertschätzung begegnete. Wir erlebten das Gefühl von Willkommen-Sein, aber natürlich auch des Ausländer-Seins, wo man auffiel oder nicht reinpasste.

Das unterscheidet sich von der Situation, in die Geflüchtete in Deutschland hineingekommen sind. Sie erleben es, nicht erwünscht zu sein und nicht dem Ausländer-Typ zu entsprechen, den man hier haben will – belastend, fremd, ‚sie bringen uns scheinbar nichts’. Zumindest nehme ich das oft gesellschaftlich so wahr.

Was hat die Zeit in Chile mit euch gemacht?

Wir haben im Laufe der Jahre eine Mischkultur entwickelt, die wir bis heute noch haben. (lacht) Manche geflüchtete Bewohnende im Hoffnungshaus formulierten es so: „Wie gut, dass ihr mit uns gestartet seid, ihr wart nicht so ganz deutsch.”

MIGRATION IN DEUTSCHLAND.

Wie stehst du zum Thema Migration in Deutschland?

Das ist nach wie vor ein komplexes und herausforderndes Thema! Für mich ist offensichtlich, dass Migration ein fester und selbstverständlicher Bestandteil unserer globalen Welt ist. Jedes Land, auch wir in Deutschland, müssen uns damit auseinandersetzen, inklusive der Krisenherde, die Menschen veranlassen, ihre Heimat zu verlassen. Ich denke definitiv, Migration ist auch eine Chance, Neues miteinander so zu gestalten, dass es den Ansprüchen unserer globalen Welt gerechter wird.

Woher kommt deine Einstellung, fremden Einflüssen grundsätzlich aufgeschlossen zu begegnen? Ist das eine erlernte Eigenschaft?

Von meinen Eltern wurde ich durch eine christliche Grundhaltung geprägt: Jeder Mensch ist wertvoll, wichtig und gleichwertig. Es war schon in meiner Kindheit normal, dass Menschen unterschiedlichster Nationen bei uns ein- und ausgegangen sind. Diese Werte habe ich mit dem Erwachsenwerden für mich übernommen, sie sind zu meiner Lebensgrundlage geworden. Es hat mich außerdem schon immer fasziniert, über den Tellerrand hinauszuschauen und etwas Neues zu entdecken. Das hat dazu beigetragen, dass wir uns entschieden haben, in die Entwicklungszusammenarbeit nach Chile zu gehen: eigene Grenzerfahrungen zu machen, sich zu reflektieren, Neuland zu erleben. Man darf sich auch hinterfragen: die eigene Identität, die Vielfalt von Lebensperspektiven, die unterschiedlichen Handlungsmotivationen, …

Jeder Mensch ist wertvoll, wichtig und gleichwertig.

Welche Erfahrung habt ihr im Hoffnungshaus mit der Begegnung von Geflüchteten gemacht? Was war hilfreich?

Hilfreich ist es, anderen mit der Grundhaltung zu begegnen: ‚Ich sehe dich als Mensch, du bist wichtig und bedeutsam.’ In Chile war ich ja vorbereitet: Ich hatte Vorwissen über die Kultur und die Sprache, ich hatte einen Vertrag, ich konnte jederzeit kündigen und nach Deutschland zurückreisen. Anders ist das bei Geflüchteten, die sich aufmachen und dann entdecken müssen, wo sie überhaupt gelandet sind. Im zweiten Schritt geht es dann darum, miteinander zu entdecken, wie man in der neuen Welt klarkommen kann.

Welches sind die wichtigsten Ecksteine für gelingende Integration? Und wie bedient Hoffnungsträger diese im Hoffnungshaus-Konzept?

Der Kernschatz bei uns Hoffnungsträgern ist, dass wir das Leben teilen, dass wir Beziehungen leben. Wir sind nicht für Flüchtlinge da, sondern wir sind mit ihnen unterwegs. Ich denke, wenn Prozesse von innen nach außen heraus entstehen dürfen, sind sie nachhaltiger. Das gilt auch für Integration: Die Begegnung auf Augenhöhe und mit einem Grundvertrauen ermöglicht eine belastbare Beziehung, aus der heraus Veränderungsprozesse in Annahmen und Überzeugungen übereinander bei Geflüchteten und bei Einheimischen geschehen können. Das wird ergänzt durch Angebote zu offensichtlicheren Bedarfen – die, wie ich sie nenne, ‚einer eher oberflächlichen Integration dienen’, wie Arbeit, Ausbildung, Schule.

Es braucht beide Seiten. Es sind nicht nur die, die kommen, die sich integrieren müssen. Sondern auch wir als Aufnahmegesellschaft müssen integrieren wollen, uns in unserer Bereitschaft dazu reflektieren. Dann können wir den Reichtum entdecken, der im Miteinander liegt und nicht im ‚Ich bin richtig, du bist falsch. Und du musst werden wie ich.’.

Das Konzept für Integration? Beziehungen. Hier zu sehen: Thomas Röhm (Standortleitung Leonberg 2016-18) mit Bewohnenden mit Fluchtgeschichte.

Es braucht beide Seiten. Es sind nicht nur die, die kommen, die sich integrieren müssen. Sondern auch wir als Aufnahmegesellschaft müssen integrieren wollen, uns in unserer Bereitschaft dazu reflektieren.

Wurde das Hoffnungshaus-Konzept seit Programm-Start 2016 angepasst oder verändert?

Das Grundkonzept, Integration durch lebendige Beziehungen auf Augenhöhe, ist geblieben. Aber die einzelnen Aspekte haben sich definitiv verändert, weil sich Bedarfe und Voraussetzungen verändert haben. Damals, vor 5 Jahren, war der Sprachbedarf ein ganz anderer, wir lernten miteinander die Basics des alltäglichen Lebens. Heute fokussieren wir uns auf tiefere Aspekte in der Verständigung, wie etwa dem religiösen Dialog oder was es bedeutet, in einem Rechtsstaat zu leben.

Wie hat sich das Leben im Hoffnungshaus in Leonberg im Vergleich seit Beginn verändert?

Als wir mit dem Hoffnungshaus gestartet haben, kamen die Geflüchteten direkt aus den Unterkünften, sie hatten kaum Sprachkenntnisse, keinen Arbeitsplatz, keine Beziehungen, die Kinder waren nicht im Kindergarten, nicht in der Schule. Wir haben bei Null gestartet. Heute gehen alle im Hoffnungshaus wohnenden Menschen arbeiten, Familien sind gewachsen, und erste Bewohnende sind inzwischen ausgezogen, was eine coole und organische Entwicklung ist: Junge Männer zum Beispiel sind groß geworden, sie gehen studieren, sie machen eine Ausbildung, sie haben eine Freundin. Das hat sich fast angefühlt wie Mama sein. (lacht)

Außerdem ist die Hoffnungshaus-Gemeinschaft groß geworden, Rollen haben sich verändert: Bewohnende wenden sich mit ihren Anliegen nicht mehr nur an die Hoffnungshaus-Leitung, sondern an alle im Haus. Jeder gehört zur Gemeinschaft und steht füreinander ein, und auch die Personen mit unterschiedlichen Herkunftsländern sind untereinander vernetzt.

Was war in der Praxis schwieriger als gedacht?

Ich habe gemerkt, dass wir von Anfang an ein sehr ideales Bild davon hatten, was „auf Augenhöhe” zwischen Geflüchteten und der Aufnahmegesellschaft bedeutet. Gleichheit in Bezug auf Wohnraum, Entscheidungsgewalt und so weiter – dem war nie so, das wurde mir auch bewusst. Geflüchtete verfügen über ganz andere Voraussetzungen, zum Beispiel an Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann, oder Bildung – es gibt Unterschiede. Aber das verhindert nicht das Ziel von Begegnung auf Augenhöhe, die eine Haltung zueinander ist. Das gelang uns von Anfang an sehr gut und damit prägen wir jeden Hoffnungshaus-Standort.

Was waren Wendepunkte und Meilensteine in den vergangenen Jahren?

Aus meiner Perspektive auf jeden Fall, als wir die Standortleitung des Hoffnungshauses Leonberg an Matthias und Cathrin Seitz abgegeben haben, als Familie aber im Haus wohnen geblieben sind. Dann, als das zweite Hoffnungshaus in Leonberg hinzukam: Da hat sich unsere Hausgemeinschaft verdoppelt.

PERSPEKTIVE ZUKUNFT.

Was ist das langfristige Ziel/der Wunsch für die Bewohnenden mit Fluchtgeschichte?

Der Zeitpunkt, wenn sie sich empowered und eigenmotiviert genug fühlen, um weiterzuziehen. Oft besteht das Bild, dass, wenn jemand Arbeit hat und kein Geld mehr vom Staat beansprucht, die Integration geglückt ist. Wir finden, das ist erst der Beginn von Integration. Integration geschieht, wo Menschen ankommen, innere Öffnung geschieht und sie beginnen, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten zu können und zu wollen. Das Zusammenleben im Hoffnungshaus ist ein Querschnitt unserer vielfältigen und komplexen Gesellschaft mit dem Ziel, etwas Konstruktives und Bereicherndes daraus zu machen.

Was kommt nach dem Hoffnungshaus?

Bewohnende ziehen weiter und führen ihr eigenes Leben. Es ist gut und erwünscht, dass das Hoffnungshaus nicht mehr gebraucht wird. Bisher ist das in allen Fällen auch gut gelungen, dass sie außerhalb Fuß gefasst haben. Für viele ehemalige Bewohnende ist es ein großer Halt, zu wissen, sie können jederzeit Unterstützung erhalten, wenn es irgendwo klemmt.

Bleibt der Kontakt zu ehemaligen Bewohnenden bestehen?

Die Verbundenheit ist geblieben. Ehemalige Bewohnende kommen immer noch gerne zu Besuch und teilen uns mit, was sich in ihrem Leben getan hat. Sie sagen zum Beispiel: „Zu Hause bin ich immer noch in Leonberg, auch wenn ich inzwischen woanders wohne.” Oder: „Das Hoffnungshaus war meine allererste Familie.” Es geht hier um ein Familien-Verständnis und Zusammengehörigkeitsgefühl aller Beteiligten, das über das Wohnen im Hoffnungshaus hinaus Bestand hat.

Integration gelingt: Lies hier Kinans Geschichte.

Das Familien-Verständnis und Zusammengehörigkeits-gefühl hat über das Wohnen im Hoffnungshaus hinaus Bestand.

Was ist für dich eine Erfolgsgeschichte?

Es gibt viele. Jeder dieser Momente sieht für einen Einzelnen anders aus: Für den Traumatisierten ist es, das erste Mal wieder lachen zu können. Oder bei zwei Frauen, dass sie sich persönlich zur Rückkehr ins Heimatland entschieden haben, weil dieser Entschluss in ihnen gereift ist und sicher entschieden werden konnte. Erfolg ist auch, wenn Bewohnende Schmerz und Angst über Angehörige in der Heimat haben und diesen in die Hausgemeinschaft hineintragen und darüber sprechen, statt diese Emotionen in sich hineinzufressen.

Wie läuft die Integration nach außen? Wie geht ihr als Hausgemeinschaft mit kritischen Stimmen und Anfeindung um?

Vor einer Eröffnung ist die Kritik am stärksten. Wenn die Bewohnenden da sind, geht es. Die Herausforderung ist es, Perspektiven für Geflüchtete in die Gesellschaft hinein zu öffnen, über das Hoffnungshaus hinaus und unabhängig davon die Teilhabe am privaten und gesellschaftlichen Alltagsleben. Alles, was in einem organisierten Rahmen stattfindet, ist kein Problem. Doch ich wünsche mir, dass es selbstverständlich ist, dass bei privaten Feiern und Kindergeburtstagen auch zugewanderte Kinder und Familien eingeladen werden beziehungsweise zum eigenen Freundeskreis gehören. Und sie nicht nur in der Rolle als Ehrenamtliche eingeladen oder besucht werden.

Hast du eine Idee, wie das gelingen kann oder was es dafür braucht?

In den Hoffnungshäusern merken wir, dass man vor allem erst mal ein Bewusstsein dafür schaffen muss und dann eine Entscheidung zum persönlichen Beitrag. Integration geht uns alle etwas an. Andere müssen sich öffnen und Teilhabe mitgestalten.

Was sind Hürden, die einer Integration im Weg stehen?

Ein viel zu kompliziertes Integrationssystem von Behörden mit Dokumenten; das kann eine geflüchtete Person ohne Hilfe gar nicht begreifen und bewältigen. Wenn es nicht gelingt, zumindest einen Spracherwerb auf Alltagsniveau herzustellen, was eine große Herausforderung für all diejenigen ist, die noch nie eine Schule besucht und eine andere Sprache erlernt haben. Auch Wohnraum und Nachbarschaft schaffen, Integrationsoptionen oder eben auch nicht. Unterkünfte führen zu Stigmatisierung und Ausgrenzung, weil kein Raum da ist, andere einzuladen, außerdem bilden fehlende Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche eine zusätzliche Hürde für das Lernen in Schule und Beruf. Das macht das Hoffnungshaus anders.

Was ist der Wunsch für die nächsten 5 Hoffnungshaus-Jahre?

Das Leonberger Hoffnungshaus ist ja das allererste, das wir gestartet haben. Und keiner wusste damals, ob uns das gelingen kann. Wir haben gemerkt, dass unser integratives Wohnkonzept gelingt. Wir freuen uns, weiter lernen und entdecken zu dürfen. Was in 5 Jahren sein wird, wissen wir heute noch nicht. Unsere Erfahrungen in Leonberg und weit darüber hinaus sowie unsere Vision bei Hoffnungsträger motivieren uns, unseren Beitrag in unserer Gesellschaft als Hoffnungsträger zu leisten. Leben zu teilen, dazu laden wir ein!

Vielen Dank für das Gespräch!